- コードバンの革の特徴がわからない

- 牛革とコードバンの特徴の違いの理由を知りたい

- コードバンを使用するときに気を付けることがわからない

どうも!寒くなってきたので自転車通勤収めを考えているYoshiです!(^^)/

皆さんは「コードバン」という革をご存知でしょうか?

たしか「馬の革」のことだよね??

高級な革っていうイメージがある!

コードバンは馬の革の中でも”臀部(お尻)”からしか取れない革です。希少性の高さと製造工程から「革のダイヤモンド」とも呼ばれています。

さらにコードヴァンは、牛革などの他の革にはない特徴を持つ革でもあります。

革にする動物の違いで特徴も変わってくるのかな?

実は革の特徴の違いを生む大きな理由が「革の構造の違い」です。

そこで今回は”革の構造”に着目してこんなことがわかる内容を書いていきます。

- コードバンの革の特徴(革の性質や仕上がりについて)

- コードバンの革と牛革の構造の違い(特有の特徴を生む理由)

- 取扱いの注意点

奥深き革の世界を勉強していきましょう~!(^^)/

Yoshiは、靴磨き歴3年目に突入した会社員です。現在はYouTubeで靴磨きの楽しみ方や磨き方を発信しています。

コードバンの特徴

コードバンは他の革とどんな違いがあるの?

動物が違うといってもそんなに変わらないんじゃ…?

そんなことありません(;’∀’)動物が違えば特徴も見た目も全く別物になります。

その中でもコードバンは特殊で希少性の高い革のひとつ。

パッと思い浮かばないかもしれないコードバンの特徴についてまとめてみました。

革の質感・性質

コードバンの主な質感の特徴は次の通りです。

- なめらかな手触り

- 塗れたような光沢感

- 保形性(形状記憶)に優れている

カーフ(牛革)にはない手触り感、素の状態ですでに輝く革本来の輝きはコードバンならではの特徴ともいえるね!

保形性についてはコードバンの革靴で有名な「Alden(オールデン)」がオーソペディックシューズ(整形靴)のノウハウを意識した靴づくりを意識していることからも納得でしょう。

そもそも何の革?

コードバンって馬の革のことでしょ??

そうだね。

ただ馬の革の中でも限られた部分からとれる革のことをコードバンというんだ!

コードバンは馬の臀部(お尻)からとれる革です。

- 農耕馬の臀部(お尻)からとれる革

- コラーゲン層のため、大きさに個体差がある

馬の革ではありますが、部位的に限定的な革を指すのがコードバンです。

- 馬のお尻部分からしか取れない

- 個体差が大きい

- 原皮の生産が少ない

以上の理由から希少価値が高い革として有名です。

大きな体の馬でもお尻の部分だけしかないって考えると、本当に少ないことが簡単に想像できるね…!

コードバンの革の構造

でもどうしてお尻の部分だけ特徴が違うのかな?

普通に考えたらどこの革でも変わらない気がする…。

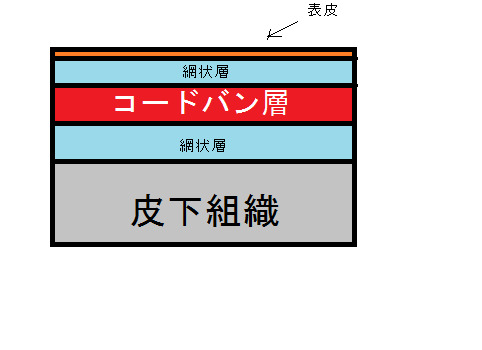

コードバンが他の部位にはない特徴があるのは、革自体の構造が異なるためです。

繊維の方向が異なる

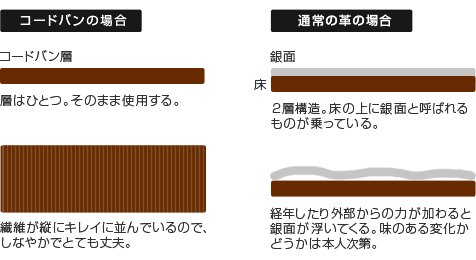

コードバンは牛革などの革とは異なり、床面(とこめん)の繊維方向が異なります。

- 牛革の繊維方向:網目状に絡まりあっている

- コードバン:縦方向にびっしり並んでいる

繊維方向が縦に並んでいることでこんな特徴が生まれます。

- グレージング(繊維を押し付けて寝かせる工程)により、素の革の状態でも強い光沢感が生まれる。

- 手触りがなめらかになる(繊維が一方向なので摩擦が少ない)

なにもしてないのに輝くなんてすごいね!

それならコードバンはお手入れ不要なんじゃないの??

そんなことはありません(~_~;)

たしかにコードバンは艶出しのワックスなどを使用しなくても独特の濡れた光沢感が生まれます。

しかし使いこんでいると次第に表面が毛羽立ってくるのです。

グレージングによって寝かしつけた繊維が、使用するにつれてだんだんと起毛してくる。

なので、水牛の角などの表面が硬いもので毛羽立ちを押し付けるメンテナンスが必要になるよ!

革のダイヤモンド

またコードバンは「革のダイヤモンド」と呼ばれたりします。

その呼称の由来はコラーゲン層を削りだす際の工程が宝石の切削工程に似ているからみたいです。

床面と銀面の真ん中にあるコードバン層を削りだす工程が必要となる。

この作業、実はかなり難しいそうです。

というのもコードバン層の厚さには個体差があるからです。

そのため熟練した職人さんが革を確かめながら慎重に削りだす必要があるそうです。

ただ削るだけに見えて実は経験と技術がとても重要な作業なんだね…!

それに個体差もあるんだから、希少価値が高いこともうなづける。

まとめ:天敵は水!取り扱いに気を遣う革でもある

他の革にはない魅力であふれるコードバンですが、取り扱いにおいて天敵があります。

コードバンの天敵=水に注意せよ!

というのも、コードバンの革は”水が浸透しやすい構造”だからです。

上述した「革の構造」でわかる通りコードバンのコラーゲン層は縦に並んでいます。

そのため水が革深くまで浸透しやすい構造になっているのです。

水が浸透しやすいので繊維が膨張して色ムラが表れたりしやすいみたい。

だからコードバンの靴は梅雨の時期にはなかなか履けないよね…(;^ω^)

しかし、その取扱いの難しささえも手間のかかる愛情と捉えられるのかもしれません。

手間=愛情です。

コードバンの虜になる人が絶えないのはそういうことでしょう。

- もっとコードバンのことを詳しく知りたい!

- コードバンの製造過程を見てみたい!

そんなマニアックなあなたにおすすめのYouTuberをご紹介します!

コードバン特有の特徴がある理由や製造過程をよりマニアックに学べる他にはないYouTubeチャンネルです!

コードバンに興味がある方の参考になればYoshiは嬉しいな( *´艸`)

今回はこんな話(^^♪

ではでは✋

コメント